INTRODUCTION

同調圧力、格差社会、貧困——。

圧倒的な映像美と世界観で現代日本の縮図を描く、

ヒューマンサスペンス。

これは、いま語るべき私たちの物語。

『新聞記者』、『ヤクザと家族 The Family』のスタッフがオリジナル脚本で挑む待望の最新作

日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞し、大ヒット作『余命10年』など多くの話題作を手掛ける藤井道人監督と、日本映画の変革者である、故・河村光庸プロデューサーの遺志と遺伝子を受け継いだ注目のスタジオ・スターサンズの制作チームが結集して送る、ミステリアスな衝撃作。

「村」という閉ざされた世界を舞台に、そこで生きる人々のきれいごとだけでは生きていけないリアルな姿を圧倒的な映像美と世界観で描き、社会構造の歪み、そして現代日本が抱える闇をあぶり出す。

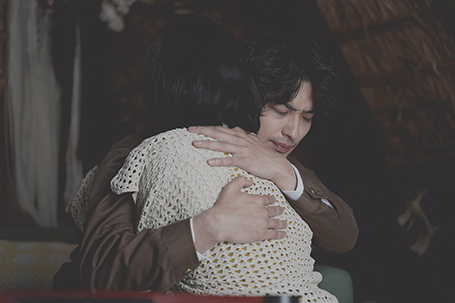

主人公の優を演じるのは、人気・実力を兼ね備え、出演作が相次ぐ横浜流星。どこにも居場所を見つけられずに生きてきた青年が、自分とこの世界をつなぐ唯一の希望を守るためダークサイドに転じる姿をリアルに体現し、黒木華、古田新太、中村獅童をはじめとした豪華出演陣との共演で新境地を魅せる。

![[片山優] 横浜流星](assets/images/top/cast/yokohama-ryusei/pic.jpg)

![[中井美咲] 黒木華](assets/images/top/cast/kuroki-haru/pic.jpg)

![[大橋修作] 古田新太](assets/images/top/cast/furuta-arata/pic.jpg)

![[大橋光吉] 中村獅童](assets/images/top/cast/nakamura-shido/pic.jpg)

![[大橋透] 一ノ瀬ワタル](assets/images/top/cast/ichinose-wararu/pic.jpg)

![[筧龍太] 奥平大兼](assets/images/top/cast/okudaira-daiken/pic.jpg)

![[中井恵一] 作間龍斗](assets/images/top/cast/sakuma-ryuto/pic.jpg)

![[丸岡勝] 杉本哲太](assets/images/top/cast/sugimoto-tetta/pic.jpg)

![[片山君枝] 西田尚美](assets/images/top/cast/nishida-naomi/pic.jpg)

![[大橋ふみ] 木野花](assets/images/top/cast/kino-hana/pic.jpg)

横浜流星

片山優

霞門村で生まれ育ち、過去のある事件によって村中から蔑まされながら希望のない日々を送る青年

1996年9月16日生まれ、神奈川県出身。2011年俳優デビュー。『愛唄 −約束のナクヒト−』『いなくなれ、群青』『チア男子!!』(19)の3作品で、第43回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。近年の出演作に、『きみの瞳が問いかけている』(20)、『あなたの番です 劇場版』『DIVOC-12/名もなき一篇・アンナ』(21)、『嘘喰い』『流浪の月』『アキラとあきら』『線は、僕を描く』(22)など。ドラマでは、「初めて恋をした日に読む話」(19/TBS)、「私たちはどうかしている」(20/NTV)、「着飾る恋には理由があって」(21/TBS)、「DCU」(22/TBS)、「新聞記者」(22/Netflix)などに出演。今後、「巌流島」(23年2、3月上演)、『春に散る』(23年公開)と主演作が控えている。

京都で1ヶ月オールロケをしたことにより、作品に集中して優として生き、すごく良い環境の中で撮影できました。何度も何度も書き直して、愛のある最高な脚本を作り上げてくれた監督には感謝しています。実際に完成された脚本を見たときに、村社会というものに共感しやすくするために現代社会に置き換えていたり、その中で能や環境問題だったり、その要素が入ることによって今までに見たこともない挑戦的で考えさせられる人間ドラマになっていると感じ、自分自身も今回この作品で能や環境問題に触れることができ、そして登場人物の言葉などにとても考えさせられました。能は伝統芸能であり、自分の内面と向き合い自分なりに受け止めるそうです。解釈に正解、不正解は無くそれぞれの答えが出るものです。今回の作品はまさにそうで、皆さんがどう感じるのか楽しみですし、何か心に感じたことを大事にしてほしいです。監督と出会って7年。お互い切磋琢磨して、少しずつ力をつけて、このタイミングで今回主演を務めさせて頂き、素晴らしいキャスト、スタッフの皆様と作品作りができ、得るものがたくさんあり、宝物のような時間を過ごせました。